2009年7月30日木曜日

節約家は浪費家と結婚する傾向=米調査

2009年6月29日月曜日

事故は気合じゃ防げない JR西の「人為ミス研究」脚光

■どこでも起きうる

福知山線脱線事故後、JR西は、ヒューマンエラー(人為的ミス)への取り組み不足の反省から研究所を設立し、体質改善に取り組んだ。

運転や保線、事務など各部門から約25人を選び、「何がわが社に欠けているのか」探った。半年で冊子「事例でわかるヒューマンファクター」を発行した。

疲れるとどうなるか▽なぜマニュアルはあるのか▽多人数の中だと手を抜いていないか−。冊子は32のテーマを設定し、事例と解説、対策を紹介した。

社内教育向けに作られた冊子だったが、口コミで評判が広まり、建設会社や銀行、医療機関などから問い合わせが殺到。実費(1冊300円)で配布し、現在までの社外配布は4万6千冊にのぼる。

安全研究所の白取健治所長は「ヒューマンエラーは鉄道に限らず、どこでも起きうる。分かりやすく分析した本がなく、受け入れられたのでは」と話す。

■まずは人間関係を

研究成果はJR西の改革に取り入れられた。

福知山線の事故は運転士の速度超過が直接原因だったが、国土交通省鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)は懲罰的な運転士管理法「日勤教育」の影響もあったと指摘。このため、研究では上司と部下の関係調査を実施した。

上司役が積極的にコミュニケーションを図り、良好な人間関係を形成したグループと、上司役が人の話を無視し、悪い関係を形成したグループを作成。簡単な作業をさせ、両グループとも上司がほめたところ、人間関係が良好なグループは、ほめるとどんどん作業を工夫するのに対し、悪いグループはほめると工夫度合いが減退した。

白取所長は「事故後、社内にはほめることが最良の策という風潮が生まれたが、人間関係ができていなければだめだと分かった」と話す。

また、信号機の確認規定にも研究が生かされた。これまで信号機は、指さし確認の上、声を出してのチェックも必要だった。ただ都市部では、確認が20秒に1回にのぼり、「疲れる」という声があがった。

研究の結果、「指さしと声出し」を両方行った場合と「声出しだけ」でエラー率はほとんど変わらなかった。昨年11月、規定は「重要個所以外は声出しだけでいい」と改訂された。

「安全の追求に終わりはない」と白取所長。現在、研究所では運転士の眠気の研究に着手し、今秋には眠気防止ガイドラインを出す方針だ。

2009年6月23日火曜日

ぶらりお散歩300キロ、「酷道」走破もみんなでウォッチ 「車載動画」がひそかなブーム

ぶらりお散歩300キロ、「酷道」走破もみんなでウォッチ 「車載動画」がひそかなブーム

車を愛し、ドライブ中に車窓動画を撮影する「車載クラスタ」と呼ばれる人たちがいる。まとめサイトや専用のネットサービスも誕生し、活気づいている。

愛車に動画カメラを載せてドライブの様子を撮影する「車載動画」が、ネット上でひそかなブームになっている。撮影した動画は「ニコニコ動画」(ニコ動)にアップして公開するのが主流だが、「Ustream」でドライブ中にライブ配信する人も。視聴者は見知らぬ土地をドライブした気分になれる。

ニコ動で検索すると、「車載動画」は4800本以上がヒット(6月23日現在)。車載動画を愛し、動画を配信する人たちのコミュニティーは「車載クラスタ」と呼ばれ、動画をまとめたサイトや、地図サービスと組み合わせた「今ココなう!(β)」といった専門サイトも登場。オフ会も盛り上がっている。

ニコ動に投稿された車載動画を見てみると、車窓の風景がただ淡々と流れているだけだ。だが「自分では走れないような道を走っている様子を、運転者の目線で見られることが魅力の1つ」──と、今ココなう!を開発したフリープログラマーの藤田信之さんは話す。車好きが高じて車載クラスタの仲間入りをした藤田さんにとって、車載動画は見ているだけで楽しく、撮影法も奥が深いという。

“酷道”走破はステータス 台車や手こぎトロッコもOK

車載動画の作り方自体は難しいくない。ビデオカメラを自動車やバイクなどのダッシュボードの上やルーフなどにを取り付け、ドライブ中に見える景色を撮影するだけだ。

自動車で撮影した動画が主流だが、“車”であれば何でもよく、台車や手こぎトロッコを使う人も。車を逸脱し、自作のモデルロケットで撮影する人までいるという。

自分が走ったルートを淡々と公開するものや、「○号線沿いのグルメスポットを回る」「桜のきれいな道をドライブ」などテーマを決めて走るものなどがある。

「酷道」と呼ばれる、一般車両の通行が困難な道をストイックに走破したものも多い。地図上で道が途切れているような山道や、対向車が来たら動けなくなるような狭い道などを走る様子を、淡々と記録・公開するのだ。

酷道は走ったこと自体がステータスになり、「道がひどければひどいほど見ている側は盛り上がる」(藤田さん)。自分の車が“酷道”向きでなかったり、気になる酷道が遠くて行けない場合でも、誰かが走破した様子を動画で見るのが楽しいという。

撮影するビデオカメラの設置方法など、撮影環境を改良していく「メカ的な部分」も撮影者の楽しみの1つだ。

自動車などに設置したカメラが揺れ続けると、動画を見ている人が酔ってしまうことがある。対策としてカメラをがっちりと固定したり、ステディカムと呼ばれるカメラ用振動吸収装置を使って揺れを吸収する方法など、撮影者によってさまざまな研究が進められている。

コメントを楽しみにアップ

藤田さんは以前から、移動したルートをGPSを使って記録する「GPSロガー」を使い、車で走ったルートのログを取ったり、車載動画を撮影して自分で見ていたという。

ある時、ニコ動で車載動画を見つけた。「車載動画を投稿している人もいるんだ」と興味を持ち、自分で撮った動画もニコ動に投稿するようになったという。車載クラスタが集まるオフ会にも参加し始めた。

投稿する一番の楽しみは、コメントがもらえること。次に走ってほしいルートなどをコメントしてもらったり、ルート選択や撮影方法の悩みについてアドバイスをもらえることもあるそうだ。「コメントはすごくうれしい。コメントがあることで、動画を上げて終わりではなく、次にどう生かそうかと考えられます」

「お散歩」をもっと楽しく Ustream中継+地図で

車載クラスタたちは「お散歩」もする。といっても近所をぶらぶらするようなかわいらしいものではなく、突然ふらっとドライブにでかけることを指す。場合によっては300キロ以上も走ることがあるという。

お散歩の様子をUstreamなどでライブ配信する人もいる。ライブ中はドライバーが現在地の地名を話しながら運転することが多い。だが視聴者は地名だけでは場所が分からないこともある。

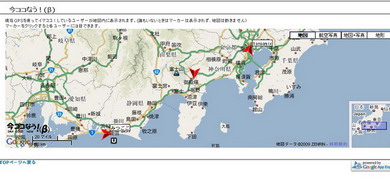

藤田さんが開発した「今ココなう!」はこんな時のためのサービス。「走っている車の位置情報を取得してGoogleマップ上に表示すれば、お散歩のUstream視聴をより楽しめるのでは」と、走行ルートをリアルタイムに確認・共有できるサービスとして今年4月に公開した。

今ココなう!にアクセスすると、Googleマップと矢印アイコンが表示される。矢印アイコンは、まさにいま車で走行している車載クラスタたちの位置。Ustream中継を見ながらこのアイコンを追えば、車載クラスタがどこを走っているのか確認できるというわけだ。

利用するには、専用クライアントソフトをインストールしたPCにGPSロガーを接続し、ネットにつないで車に乗せておけばOK。GPSロガーが記録した位置情報をソフトが一定間隔でサーバに報告し、地図上に表示するという仕組みだ。

地図上のアイコンの動きを見ていると、ユーザーの車同士がすれ違ったり、合流したり、追いかけていたりする様子が分かり、それが面白いと藤田さんは話す。

スタートとゴールを決め、誰が一番早く目的地に着くかを競う「う回路対決」で利用するユーザーもいるなど、藤田さんが想定していなかった使い方もあった。Ustreamのライブ動画と一緒に見ると、誰がどこを走っているかがはっきり分かって白熱するという。

これまでの利用登録者数は150人以上で、同時利用者数は最大13人だった。「使っている人がたくさんいると、地図上がアイコンだらけになる。『今ココがカオス!』と言われるとすごくうれしいですね」

「自重しない」車載クラスタ 浜松オフに岡山から参加

今年3月、静岡県浜松市で開かれた車載クラスタのオフ会には約80人が参加する盛況ぶり。岡山県からはるばるやって来たドライバーもいたという。

「一般的なオフ会だと、自分の住んでいる地域の近くで参加するのが基本だと思います。でも車載クラスタは車を持っているから遠くまで移動できるし、“自重”しないので」

オフ会では、浜松ならではの「うなぎパイ」工場の見学などを楽しんだほか、車載動画の撮影技術などをユーザーが発表する場も設けられた。ドライバーの目線に合わせて首を振りながら撮影するカメラなどが発表され、さながら学会のようだったという。「これからの車載動画をどうするか、まじめに考えている人たちがいて、頭が下がる思い」(藤田さん)

道が続く限りどこへでも移動する車載クラスタたち。自重しない彼らは、どこまで走っていくのだろうか。

2009年6月1日月曜日

ODE(Open Dynamics Engine)のインストール

2009年5月24日日曜日

Dellの女性向けサイトが炎上、ジェンダーマーケティングの難しさ

女性向けノートパソコン「Inspiron Mini 10 Netbook」情報サイト「Della」は、5月にオープンしたばかり。「Dell」の女性形を思わせる「Della」というサイト名がすでにあやうい雰囲気をかもしだしていた。

小型で高性能な「Inspiron Mini 10 Netbook」は、カラフルなボディのバリエーションがあり、さまざまなシーンで活躍しそうなネットブック。女性にアピールしたいDellは、サイト全体を女性向けにチューンナップしていた。しかし、Dellaで公開されたパソコンの活用法「tech tips」の内容がネットユーザーたちの批判の的となった。

そこで紹介されていた内容は、このパソコンを使えば、ネットで料理のレシピを見つけたり、料理のビデオを見たり、カロリー計算をすることができるといったものだった。このベタベタな女性向けコンテンツに対して、「女性がコンピュータを使ってやることはこれなのか? 」とネットユーザーが声をあげ、同社の女性ユーザーに対するイメージ批判にまで発展した。

ネットでの批判を受けて、このコーナーは現在、内容が変更され、サイト名も「Della」から「Dell Tech Tips」に変更された。Twitterを使ったマーケティングで一躍名をあげたDellだったが、思わぬところに落とし穴があった。「女性向け商品」とはよく聞く言葉だが、ネットでは一歩間違うとこのような事態にまで発展してしまうのだ。

2009年5月8日金曜日

オンラインコミュニティの栄枯盛衰

■ ITmedia 最終更新:5月8日17時28分

同サイトをめぐっては、運営コストをまかなうために「存続のために有料会員になるか、アバターなどを購入してほしい」と運営側がユーザーに呼び掛ける異例の試みで話題になっていた。だがMCJの本業であるPC事業で市場が停滞しており、競争力を再強化する必要があるとして、シナジーが見込めないSNS事業の譲渡を決めた。広告収入にほとんどを頼るネットコミュニティーサービスの運営の難しさが改めて浮き彫りになった形だ。

カフェスタは8日に決済機能を停止。サービスは31日で終了し、6月1日以降は新規書き込みや編集、削除などはできず、閲覧のみとなる。6月2日以降、データを@gamesに移行できるようにする予定。

IDやニックネーム、パスワードなどは移行後もそのまま使え、日記などのデータも一部を除き引き継がれる。有料アバターアイテムなどを購入したユーザーには、@games内で使える「セルフィ衣装交換券」を配布する。未使用の「カフェスタキャッシュ」は、@games内通過の「Gコイン」に変換する。詳細はWebサイトで。

カフェスタサービスは旧パワードコム(KDDIが吸収合併)が2002年7月にスタート。04年からはパワードコムと韓国Daum Communicationsが共同出資したTAONが運営し、TAONはその後ライコスジャパンに社名変更。昨年4月、MCJがライコスジャパンから事業を取得して運営していた。

2009年5月4日月曜日

Tex 表のいろいろ

http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/sensei/kumazawa/tex/table.html

藤田さんのGPSロガー。3つ持っている

藤田さんのGPSロガー。3つ持っている